赤色マーケティングで消費者行動を変える5つのポイント

「赤色って目立つけど、本当に売上に効果あるの?」

「どうやって赤を使えば印象がよくなるの?」

そう思う方もいるかもしれません。

赤色は人の感情に訴えかけ、購買意欲を高める力があり、適切に活用すれば消費者の行動を大きく変えられます。

この記事では、赤色がもたらす心理的効果やマーケティングにおける活用法、成功事例、注意点、そして効果的な色の組み合わせまで、実践的な内容を5つのポイントに分けてわかりやすく解説していきます。

- 1. 赤が消費者行動に与える色彩効果の3つのポイント

- 1.1. 赤色が人の心理に与える代表的な影響

- 1.2. 赤を見ると購買意欲が高まる理由

- 1.3. 赤色の印象が変わるトーンの違いとは?

- 2. マーケティングに赤が使われる3つの理由

- 2.1. 売り場やチラシに赤が多いのはなぜ?

- 2.2. 「限定」や「セール」に赤が使われる理由

- 2.3. 赤を使うことで得られるマーケティング効果

- 3. 赤を使うときに気をつけたい3つのポイント

- 3.1. 赤の使いすぎで逆効果になることも

- 3.2. ターゲットや場面によって印象が変わる

- 3.3. 赤をうまく使うための色の組み合わせ方

- 4. 売上が変わる!赤の活用による3つの成功事例とヒント

- 4.1. 飲食業界での赤の成功事例

- 4.2. 小売・ECで赤を活かしたプロモーション

- 4.3. 成功のカギは「色のバランス」にあり

- 4.4. 成功しているブランドの赤色活用事例

- 5. 赤と他の色を組み合わせた3つのマーケティング活用法

- 5.1. 赤×白で清潔感と安心感を演出

- 5.2. 赤×黒で力強さとインパクトを伝える

- 5.3. 業種別に見るおすすめの色の組み合わせ

- 5.4. 今すぐ実践に活かすために

赤が消費者行動に与える色彩効果の3つのポイント

赤って目立つけど、本当に売上に関係あるの?

赤が与える心理的な影響を知ると、売れる仕組みが見えてきます。

- 赤色が人の心理に与える代表的な影響

- 赤を見ると購買意欲が高まる理由

- 赤色の印象が変わるトーンの違いとは?

まずは赤が与える基本的な印象から見ていきましょう。

赤色が人の心理に与える代表的な影響

赤は人の視線を引きつける力が非常に強い色です。信号機や緊急ボタンに赤が使われているように、「注意」や「警戒」を意味しながらも、同時に「情熱」や「エネルギー」も象徴しています。

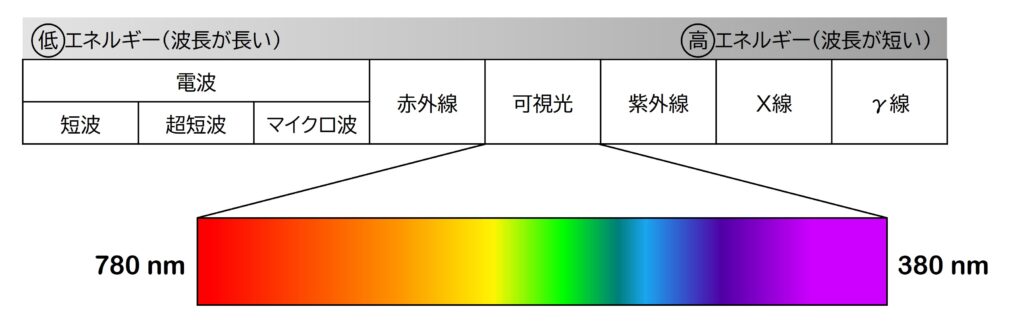

私たちの脳は赤を見ると長波長(780nm)の電磁波を感知し、心拍数と脈拍が上がり、アドレナリンが分泌されます。

つまり、赤には人の気持ちを「動かす」力があるのです。これこそが、赤がマーケティングで頻繁に使われる主な理由の一つとなります。

赤を見ると購買意欲が高まる理由

赤を見ると人は「今すぐ行動しなければ」という心理になります。

これは、「衝動買い」や「限定感」といった購買行動につながりやすく、特にタイムセールや期間限定商品などに赤が効果的とされる理由でもあります。

また、「割引」や「お得感」を伝えるためにも赤は非常に有効です。目を引くだけでなく、心を動かす力もあります。それが赤の真の強みです。

赤色の印象が変わるトーンの違いとは?

一口に「赤」と言っても、その明るさや濃さによって印象は大きく変わります。例えば、ビビッドな赤は若々しく元気な印象を与え、暗めの赤(えんじ色など)は高級感や落ち着きのあるイメージに繋がります。

ターゲットの年代や商品ジャンルによって、どの赤を使うかは慎重に選ぶ必要があります。間違ったトーンを選ぶと、逆に違和感や不信感を与えるため、注意が必要です。

マーケティングに赤が使われる3つの理由

気づけば赤ばかりのチラシやPOP、なぜだろう?

赤がマーケティングで多用される理由を知れば、効果的なデザインが見えてきます。

- 売り場やチラシに赤が多いのはなぜ?

- 「限定」や「セール」に赤が使われる理由

- 赤を使うことで得られるマーケティング効果

次に、実際のマーケティング現場での赤の使われ方を見ていきましょう。

売り場やチラシに赤が多いのはなぜ?

スーパーやドラッグストア、チラシなどで赤が多く使われているのは偶然ではありません。

赤は、たくさんの色の中でも「目立つ」色だからです。多くの商品が並ぶ売り場では、視線を一瞬で引きつけることが重要です。

その点、赤は他の色よりも強く印象づける力があります。また、文字や価格に赤を使うと、他の商品との差別化や「特別感」を強調できます。

「限定」や「セール」に赤が使われる理由

赤は「今すぐ買いたい」という気持ちを後押しする力があります。だからこそ、タイムセールや数量限定といった「急がせたい」場面に最適です。

赤を見ると私たちは無意識に「急がなければ」と感じやすくなります。それはまるで、赤信号で足を止めたり、炎を見ると身構えるような、原始的な感覚に近いものとなります。

この心理を利用して、マーケティングでは赤が「購買行動を加速させる色」として活用されています。

赤を使うことで得られるマーケティング効果

赤をうまく使うことで、売上アップや注目度の向上といった具体的な成果に繋がります。例えば、ネット広告でボタンを赤くするだけでクリック率が上がることもあります。

ただし、赤を使えば何でも効果が出るというわけではありません。赤の持つ強い印象を、どのような場所やタイミングで使うかが鍵になります。

上手に使えば、赤は「売れるデザイン」をつくるための心強い味方になってくれます。

赤を使うときに気をつけたい3つのポイント

赤が効果的って聞くけど、逆効果にならない?

赤の使い方を間違えると、印象を悪くしたり不快感を与えることもあります。

- 赤の使いすぎで逆効果になることも

- ターゲットや場面によって印象が変わる

- 赤をうまく使うための色の組み合わせ方

それでは、赤を使う上での注意点を確認していきましょう。

赤の使いすぎで逆効果になることも

赤は目立つ色ですが、使いすぎると「うるさい」「圧が強い」といった印象を与えてしまいます。特に画面や紙面の中で赤が多すぎると、どこを見ればいいのか分からなくなり、逆に見てもらえなくなります。

伝えたい情報がぼやけてしまうリスクもあるため、「強調したい箇所にだけ使う」のが基本です。赤はインパクトがあるぶん、使いどころを見極めることが大切です。

ターゲットや場面によって印象が変わる

赤は「情熱的」「パワフル」といった印象を持つ一方で、「攻撃的」「強すぎる」と感じる方が存在します。

例えば、リラックスを求めるシーンや高級感を重視する商品には、赤が不向きな場合があります。また、女性向けやシニア層に訴える商品では、やわらかいトーンの赤(ピンク寄りや落ち着いた赤)を選ぶと安心感を与えられます。

誰に何を伝えたいのかによって、赤の使い方を調整することが重要です。

赤をうまく使うための色の組み合わせ方

赤を効果的に使うためには、ほかの色との組み合わせにも気を配る必要があります。例えば、白や黒と合わせるとコントラストがはっきりして引き締まった印象になります。

黄色と合わせれば元気でポップな印象になりますが、注意しないとチカチカしてしまうことも。

赤を引き立てつつ、全体が見やすくなるような配色を心がけると、伝えたい情報が自然に伝わるデザインになります。

売上が変わる!赤の活用による3つの成功事例とヒント

赤を使った実際の成功事例が知りたい。

具体的な事例を知ることで、自分のビジネスにも応用できます。

- 飲食業界での赤の成功事例

- 小売・ECで赤を活かしたプロモーション

- 成功のカギは「色のバランス」にあり

- 成功しているブランドの赤色活用事例

それでは、赤が効果を発揮した実例を見ていきましょう。

飲食業界での赤の成功事例

ファストフード店の多くがロゴや内装に赤を使っているのは、科学的な理由があります。

赤は「食欲を刺激する色」と言われており、短時間で注文・消費される飲食店との相性が抜群です。例えば、あるラーメンチェーンでは、看板の色を赤に統一しただけで来店者数が約15%アップしたという事例があります。

赤を使うことで「活気」や「ボリューム感」を演出し、無意識にお腹がすいてしまう心理をつくっているのです。

小売・ECで赤を活かしたプロモーション

ネットショップやリアル店舗でも赤の効果は顕著です。特に「セール」や「限定」というキーワードに赤を組み合わせることで、クリック率や購入率が上がる傾向があります。

例えば、ECサイトの「今だけ30%OFF」という表示を赤字に変えた結果、CTR(クリック率)が1.8倍に上がった事例があります。

消費者は赤を見ると「今買わなきゃ」という気持ちになりやすく、販促に直結する効果が期待できます。

成功のカギは「色のバランス」にあり

どんなに赤が効果的でも、全面に使ってしまうと逆効果になることもあります。

成功事例に共通しているのは、「赤をどこに、どれだけ使うか」をきちんと計算していることです。

例えば、目立たせたい価格やボタンだけに赤を使い、他の部分は落ち着いた色でまとめることで、全体の見やすさと集中力を保っています。赤の持つ強さを活かすには、全体のバランス感覚が欠かせません。

成功しているブランドの赤色活用事例

赤色を効果的に使ってブランド力を高めている企業は多数存在します。

代表的なのが「コカ・コーラ」。赤をブランドのシンボルカラーとして長年使い続けたことで、世界中での圧倒的な認知度を誇ります。

その赤は、楽しさや活気、エネルギーを連想させ、見た瞬間にブランドが想起されるよう設計されています。

ナイキやレッドブルも、ロゴや広告に赤を使うことで、エネルギッシュで力強いブランドイメージを構築。

YouTubeは、見る者に「再生=行動」を促すような赤のボタンが印象的で、ブランド精神にも直結しています。

また、UNIQLOはミニマルな赤を採用することで、日本らしいシンプルさと力強さを同時に表現しています。

どのブランドも共通しているのは、赤の「記憶に残る強さ」をうまく活かしている点。視覚に強く訴える赤は、ブランドの価値や個性を一瞬で伝える「直感的な武器」となりうるのです。

赤と他の色を組み合わせた3つのマーケティング活用法

赤と他の色の組み合わせによるマーケティング効果が知りたい

異なる色を組み合わせることで、さらに強い印象を与える方法が学べます。

- 赤×白で清潔感と安心感を演出

- 赤×黒で力強さとインパクトを伝える

- 業種別に見るおすすめの色の組み合わせ

それでは、赤と他の色をどう組み合わせることで最大の効果を得られるかを見ていきましょう。

赤×白で清潔感と安心感を演出

赤と白の組み合わせは、清潔感や信頼感を演出する非常に効果的な配色です。特に医療や食品業界でよく見られるこの組み合わせは、赤のエネルギッシュな印象と白の清潔感がうまく調和し、安心感を与えます。

例えば、病院や薬局のロゴでは、赤と白を取り入れることで、親しみやすさと信頼性を感じさせます。

さらに、赤と白は日本においても特別な意味を持つ色の組み合わせです。お祝い事や年中行事に多く用いられる「赤×白」は、古くから「おめでたい」「祝福」という意味が込められており、消費者にポジティブで安心感を与える効果があります。

これにより、視覚的に目立ちやすく、消費者の注意を引くため、特に重要なメッセージを伝えたい場合に非常に有効です。

赤×黒で力強さとインパクトを伝える

赤と黒を組み合わせると、強さや洗練された印象を与えます。この組み合わせは、特に高級ブランドや力強いメッセージを伝えたい企業に有効です。

例えば、スポーツカーや高級時計、エンターテイメント業界では、赤と黒を使うことで、エネルギッシュかつ高級感のあるブランドイメージを作り出しています。赤が持つ情熱やエネルギーに、黒の重厚感が加わることで、全体的にインパクトのあるデザインが完成します。

業種別に見るおすすめの色の組み合わせ

業種によって、赤と他の色の組み合わせ方には違いがあります。

例えば、飲食業界では赤×黄色の組み合わせがよく使われ、食欲をそそる効果があります。一方、ファッション業界では赤×金や赤×黒の組み合わせが多く、高級感や力強さを演出します。

美容業界では、赤×ピンクや赤×白がよく使われ、親しみやすさや柔らかさを感じさせます。

業種ごとのターゲット層に合わせて、色の組み合わせを工夫することが、より効果的なマーケティングに繋がります。

赤はただ目立つ色ではありません。感情に訴え、購買意欲を高め、ブランドの印象まで左右する力を持つ、極めて戦略的な色です。本記事では、赤が消費者行動に与える影響、マーケティングで赤が選ばれる理由、効果的な使い方と注意点、実際の成功事例、そして色の組み合わせ方まで網羅的に解説しました。

現在、広告・パッケージ・店舗デザイン・Webサイトで赤を「なんとなく」使用している場合、それは大きな機会損失となります。

赤の使い方を今すぐ見直すチェックリスト

- 自社のブランドイメージに「情熱」「活気」「行動力」は合っているか?

→ 赤を選ぶ前に、ブランドの性格と合致しているかを確認。 - 赤色が与える「緊張感」や「刺激」が逆効果になっていないか?

→ 美容・医療・高級志向など“安心感”が必要な場面では要注意。 - 他の色とのバランスは取れているか?

→ 赤×白は信頼感・清潔感、赤×黒は力強さ・高級感など、意図的に組み合わせているかを確認。 - 使っている赤の面積は多すぎないか?

→ 赤は目立つ分、使いすぎると「うるさく」「安っぽく」見える可能性あり。 - 競合と配色が被っていないか?

→ 同業他社との差別化を意識して、色の選び方を見直す。 - 赤を使う「目的」が明確か?

→ 注目させたいボタン、商品、キャンペーンなど“赤の役割”を設計できているか。 - 赤のトーン(明るさ・鮮やかさ)は意識して選んでいるか?

→ 深紅、朱色、ワインレッドなど、与える印象が大きく異なる。 - 「赤=おめでたい」という日本文化の意味合いを活かせているか?

→ 正月・祝事・寿ぎに関係する商品やサービスには、文化的背景も考慮。

今すぐ実践に活かすために

- 「赤の使い方を見直すチェックリスト」で自社のデザインを客観的に評価してみましょう

- 配色の見直しや販促物の改善を検討している方は、ぜひプロの視点を取り入れて戦略的に赤を活用してみてください

- 色彩戦略に強いデザイナーとの相談やリブランディングをご希望の方は、お気軽にお問い合わせください

視覚戦略で成果を変える第一歩として、「赤」の可能性を最大限に引き出しましょう。